简单总结一下就是没读懂。一开始没读懂,人名重复,叙事结构乱七八糟的,好不容易读到上校自闭的时候好像有那么点懂了,但是到后来下雨了,就又不是很懂了。

最早接触马尔克斯是看电影《霍乱时期的爱情》,被其中荒诞的爱情所吸引,同时对南美这片未知的大陆、神秘的雨林产生了向往。不得不说,前两年三次南美之行,都是受到了马尔克斯,还有聂鲁达的一篇散文《归来的温馨》的影响,让我踏上了这片拥有500年殖民史的大陆。后来又读了一个短篇《一场事先张扬的凶杀案》,也没怎么读懂,但马尔克斯仅仅透过文字,就将一个拉美风格的广场印在我的脑海中,广场是怎么样的,人们是怎么围绕广场展开活动的,人们从哪边进入广场,故事如何在广场中展开。当时我并没有去过拉美,也没有看过相关的影视作品,对拉美人的生活方式可以说是一无所知,但那个广场是如此的生动真实,与我后来见到的并无二致。比如说下图就是一个典型,教堂、政府机关、酒馆、面包房、餐厅,甚至是居民区围绕着广场而建,广场中人们产生交集,互相交谈、休息、摆摊、庆祝节日、做各种各样的事,故事就在这里发生。(图为 pereira 的 parque el lago)

在去年八月决定去哥伦比亚之前,我就已经打算先读一读《百年孤独》做做功课,毕竟这一本也算是在擅长起书名的马尔克斯作品中久负盛名的了。其实这本书早就拿起来过好多次了,但每次都被复杂的人名和非自然的叙事顺序给劝退了,比如说这个经典开头(范晔译本):

多年以后,面对行刑队,奥里雷亚诺·布恩迪亚上校将会回想起父亲带他去见识冰块的那个遥远的下午。那时的马孔多是一个二十户人家的村落,泥巴和芦苇盖成的屋子沿河岸排开,湍急的河水清澈见底,河床里卵石洁白光滑宛如史前巨蛋。

这个多年以后,发生在全书的一半左右,行刑队也出场过好几次,比如说奥里雷亚诺.布恩迪亚上校的侄子阿尔卡蒂奥就是被行刑队杀死的。读到这里,你可能以为上校是要被枪决了,但其实并没有,而父亲带他去看冰块,也是挺后面的事了,再次读到冰块的部分谁还记得开头的毫无关联的一句话呢。总之,读完全书之前,是很难分辨每句话是真是假,哪句话是为哪个事件做铺垫,而哪句话又是在为哪件事回收伏笔。一切都脱离了时空间的限制,人的年龄毫无意义(书中有活到六世同堂的乌尔苏拉,一百四十岁后不再记年龄的庇拉尔),死去的人开口说话(梅尔基亚德斯),或者绑在树上活了四五十年(何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚)都再正常不过了,要是用结尾处羊皮纸的说法就是:

并未按照世人的惯常时间来叙述,而是将一个世纪的日常琐碎集中在一起,令所有事件在同一瞬间发生。

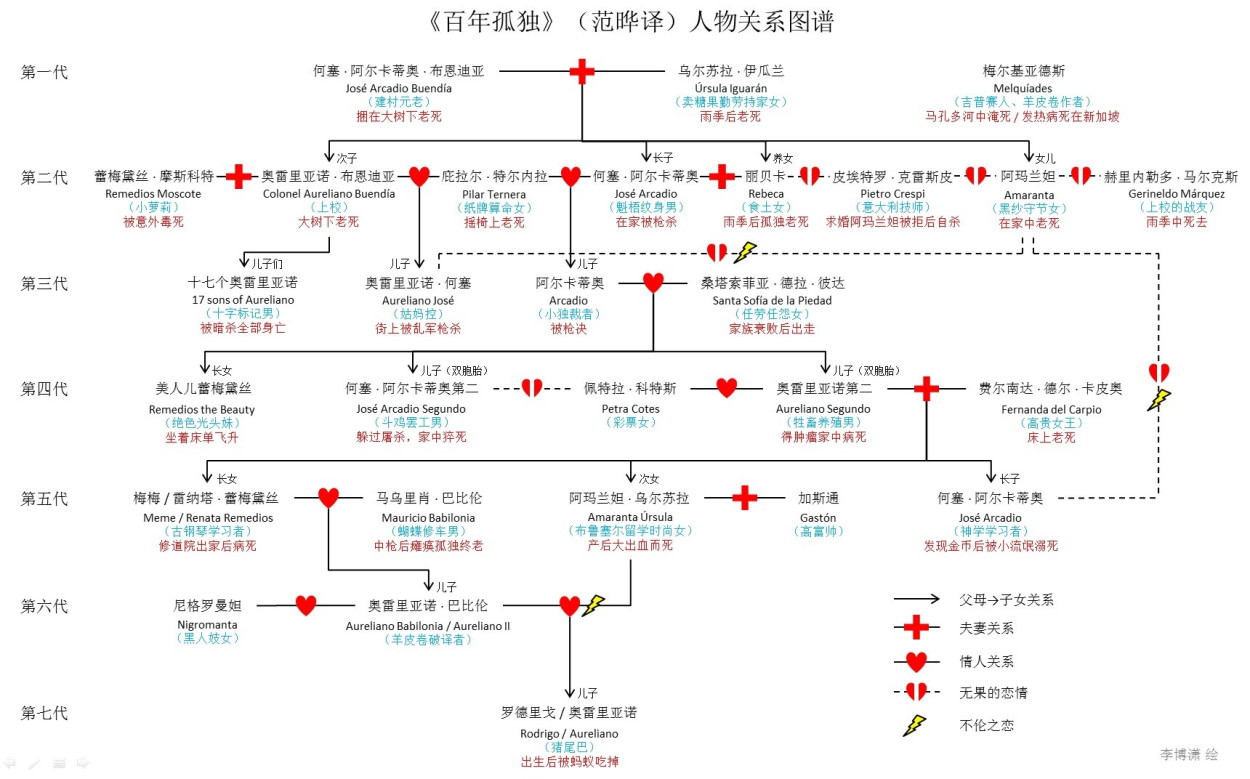

而整个布恩迪亚家族的命名也是同样的令人头疼,所有男性的名字都是用奥里雷亚诺、布恩迪亚、何塞、阿尔卡蒂奥这四个名字排列组合出来的,而女性的名字也差不了多少。据说这种起名方式是为了体现孤独感,轮回感,人们无法逃脱看似不同,实则相似的孤独的命运。反正至少对于阅读而言是很不友好的,不得不时刻拿着人物关系图谱,对照着以免混淆。(正如下图所示,要名字和主要经历加起来才能分辨出谁是谁。原图来自格致书社。)

哪怕理顺了人物,接受了“变现实为幻想而不失其真”的叙事方法,这本书想表达的内容还是非常难以掌握的,我觉得其中根本原因是我们对于拉美人缺乏了解,很难体会他们的想法和文化。虽然不能完全读懂,但还是帮助我们了解了一些拉美人的孤独宿命,本文就从容易理解的部分开始分析,再记录一下不能理解的部分,以便日后思考。

参考别的书评,书中的马孔多是哥伦比亚乃至整个拉美地区的缩影,在过去、现在和未来中循环往复,以一家七代人的盛衰演变为线索,讲述了马孔多人民受到外来文化冲击、资本主义压迫、无休止的自由派革命斗争影响、不伦之恋的诅咒,却依然无法改变其处于世界边陲之地而无法融入世界,只能周而复始不断重复过去的命运,而这种命运是孤独的。

孤独是什么,孤独是离群索居,难以融入集体,书中的每个角色都是孤独的,被绑在树上的何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚是孤独的,每日打造小金鱼金银器又将其融化的奥里雷亚诺·布恩迪亚上校是孤独的,寿衣缝了又拆,拆了又缝的阿玛兰坦是孤独的,研究羊皮纸的何塞·阿尔卡蒂奥第二和奥雷里亚诺·巴比伦是孤独的,除了那些意外死亡之人,都是在孤独中死去的。那么这些人为何孤独,或者说为何被迫孤独地活着,他们做过哪些尝试试图融入集体,而最终失败,又被迫孤独地死去。

从我最早读懂的奥里雷亚诺·布恩迪亚上校开始说起,他的经历更具有广泛性,所以相对容易理解。上校的一个身份是自由派革命军领袖,神奇的逃过无数次暗杀,带领着拉美人民发起了32场起义,其中有不少获得了战斗的胜利,而最终都以革命失败告终。至于为什么会失败呢?可以参考这段上校与保守派使者的谈判内容:

他们首先请求放弃审核地产以重新换取自由派地主的支持,其次请求放弃对抗教会势力来获取信众的拥护,最后请求放弃争取私生子与婚生子的同等权利以维护家庭完整。

“你们的意思是,”奥雷里亚诺·布恩迪亚上校听罢微笑道,“我们只是为了权力而战。”

“这只是暂时的调整。”一位代表回答,“当下,最重要的是扩大战争的群众基础,然后再视情况而定。”

除了政治上的妥协,战斗胜利的果实被他人蚕食之外,上校也发现自己已经远离了初心,从一个为了维护马孔多自由揭竿而起的少年革命者,变成了一个和其他革命领袖一样的孤僻人物,禁止他人进入自己三米半径的粉笔圈之内,遇到异见者就想着直接抹杀,对于最好的朋友和最好的对手都一样铁石心肠,

他大权独揽却在孤独中陷入迷途,开始失去方向。被占领市镇中人们的欢呼令他厌烦,因为他们也曾向他的敌人发出同样的欢呼。每到一处,他总能见到那些少年用和他一模一样的眼睛望着他,用和他一模一样的声音同他说话,向他致意时的警惕神色和他回应时的神色一般无二,并且都自称是他的儿子。他感觉自己被分裂,被重复,从未这般孤独。他确信手下的军官对自己撒谎。他对马尔伯勒公爵也产生了敌视。“最好的朋友,”那时他常这样说,“是刚死去的朋友。”他厌倦了战事无常,身陷这场永无休止的战争的恶性循环中总在原地打转,只不过一次比一次越发老迈,越发衰朽,越发不知道为何而战、如何而战、要战到何时。总有人待在粉笔圈外,手头拮据的人,儿子得了百日咳的人,因为受不了嘴里粪便一样的战争味道而想一睡不醒、但仍鼓足最后的气力报告的人:“一切正常,我的上校。”正常恰恰是这场无尽的战争最可怕的地方:什么都不曾发生。他深陷孤独,不再感知到预兆,他为了逃避必将陪伴他终生的寒意回到了马孔多,在最久远的回忆中寻求最后的慰藉。

上校意识到自己所做的一切都毫无意义,哪怕获得了胜利,也不能改变这个社会一星半点,议会制度可能并不合适拉美国家,革命者在边境上殊死搏斗,自由派在议会中用胜利果实换取私利,更可悲的是民众并没有从革命中醒来,只是不断迎接着新的胜利者(看来除了枪杆子,还要有先进的政治思想才能创造稳固的政权)。上校意识到自己哪怕拥有神奇的运气赢得胜利,没有被利益诱惑而同流合污,无论取得多少胜利最终也是徒劳,于是躲进金银器工坊打造小金鱼。人们把小金鱼当做纪念品,以上校的名字命名街道,保守派举办节日安抚民众,想要给上校授勋来纪念休战协定,女人们争抢着和上校留下后代,保存优秀的基因。于是,上校只能无奈地、被迫地躲进孤独里,终日闭门不出,不再出售小金鱼,拒绝接受勋章,最终的结局就只有被人们永远地遗忘,而且是在短短几十年后,就再也没有人记得上校了。这,就是属于拉美人民无尽循环的孤独的其中一种。

选择被遗忘是一种孤独,而更多的情况是人们主动选择去忘记。在开头的部分,有一段马孔多人民得了健忘症的故事。突然有一天,有人就睡不着觉了,可以24小时的工作,而代价是会逐渐忘记一切。这种健忘症是一种传染病,渐渐整个镇子的人都得了健忘症,人们需要给每样东西贴上标签,标记物品的名字和使用方法,这一段在读到的时候是荒诞的,难以理解的,跟上下文没有什么联系,但读完全书就能体会这种荒诞是令人背脊发寒的。马孔多的健忘症再一次发作是在香蕉公司的大罢工。工会组织要求布朗先生提高待遇,于是政府发表声明布朗先生多年前就已经死了。工人们停止工作,让香蕉烂在种植园里,于是政府派军人接管了马孔多的种植园,负责采摘香蕉,顺便将工会的工人聚集到广场,开枪射杀,将三千人的尸体用二百节原本运送香蕉的火车运走,将尸体像香蕉一样一串串码好,并对外宣称罢工事件已经和平解决。命运弄人,就像上校自戕失败那样,工会组织者何塞·阿尔卡蒂奥第二也没能在屠杀中死去,他在堆满尸体的车厢里活了过来,他清点着车厢里的尸体,逃回马孔多,一路上受到人们的救助,然而却没有一个人愿意相信大屠杀的发生。何塞·阿尔卡蒂奥第二又躲过了追杀,然而因为不能忘记屠杀的惨案,他也只能活在孤独里,在梅尔基亚德斯的房间里研究羊皮纸孤老,临死前的最后一句话:“有三千多人,现在我能确定车站里所有的人都死了。”(香蕉公司原型为联合水果公司 La United Fruit Company,简称UFCO,1928年发生了大罢工事件。)

这么看来,选择遗忘就能摆脱孤独,布恩迪亚家族的孤独是他们不能忘记,不能释怀而造成的。那么,遗忘就能摆脱百年孤独的命运了么?恰恰相反,百年孤独的命运不止属于布恩迪亚家族,也属于所有哥伦比亚人民,正是大部分人选择了遗忘,而导致孤独的命运无法终结,周而复始,永远在循环。

除了解放革命和殖民扩张,另一种孤独的来源则是受到外来文化的侵袭。何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚作为马孔多的创始者,带领着其他村民迁徙至马孔多并在此定居,是一个冒险家,拥有坚定的意志和旺盛的精力。他愿意接纳新知识,当吉普赛人带来磁铁、冰块、银版照相、飞毯等超出常识之外的稀奇玩意儿的时候,他没有像清朝人那样把这些当做奇技淫巧,嗤之以鼻,而是虚心学习,渴望有所发明。他尝试炼金,把乌尔苏拉存的金币变成了黑炭,他试图通过照相来证明上帝的存在,他企图发明永动机而以失败告终,最后发了疯,被绑在树上度过了余生。何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚的孤独是在外来文明的冲击下,因为自己的无知而产生的。他不断学习,试图掌握这些技术,但是只学到了些皮毛,新的技术却在不断地到来,于是何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚崩溃了,满口拉丁语的胡言乱语,在无知的孤独中死去。(还是中国人逆向工程牛啊。)

除了这些具有象征意义的孤独,布恩迪亚家族还有无法摆脱的轮回的命运,用乌尔苏拉的话总结来说,小的时候都是好好的孩子,长出胡子就变坏了。第二代的何塞·阿尔卡蒂奥因为受到庇拉尔·特尔内拉的诱惑,听说其怀孕害怕承担责任就离家出走了,归来时满身纹身,在花柳巷出卖精力为生。他的私生子阿尔卡蒂奥从小寄养在祖父母家,一直没有受到公正的对待,穿着过大的鞋子和过小的衣服在孤独中长大,最后阴差阳错变成了马孔多的小独裁者,逃不过被枪决的命运。阿尔卡蒂奥的双胞胎儿子奥雷里亚诺第二靠着姘头佩特拉·科特斯的好运,养殖牲畜发了家,于是在顺境时花天酒地,大宴宾客,甚至和别人比赛吃下一头牛,时运变迁,下雨之后又把家败光。奥雷里亚诺第二的儿子何塞·阿尔卡蒂奥被给予厚望,远赴巴黎留学,被当成未来的教皇培养,却早早把学业丢下,过着拮据的生活,唯有保留了教皇般的派头,想着回家继承母亲幻想中的遗产。回到家中以后,意外靠着发现乌尔苏拉藏在圣徒像中的金币,又过上了奢靡的生活,在浴池中幻想着阿玛兰坦的时候被人溺死。所有的阿尔卡蒂奥们都在重复着同样的命运(这里双胞胎何塞·阿尔卡蒂奥第二和奥雷里亚诺第二在小时候互换了身份,直到一起死去的时候才被抬棺材的 醉汉们搞错放进了各自的墓地,所以奥雷里亚诺第二其实是一个阿尔卡蒂奥),他们的生活中并不缺钱,小日子过得都不错,就像乌尔苏拉所说,“只要上帝还让我还活着,那么这个尽出疯子的家就永远不会缺钱”,她能轻易的从买糖果中挣出一份家业,而佩特拉·科特斯也同样能依靠卖彩票、养牲畜支撑起一个家来,家族中也不乏留洋深造的机会,很多人都接受过良好的教育,不会去吃人血馒头。他们不像一些中国近代的小说所宣扬的旧中国那样,生活在苦难和伤痕之中,被生活的重压磨灭,或者愚昧无知,但却也同样无法跳出轮回,跳出中等收入国家陷阱,令人唏嘘。

剩下的很大一部分都是讲婚外情、不伦之恋的,具体就不一一列举了,可以参考人物关系图。这部分说实话比较难以理解,毕竟中国人的传统观念还是维持稳定的家庭结构,至于拉美人民是如何看待婚姻,如何看待非婚生子女,如何看待近亲婚姻,为何兄弟俩总能和同一个女人搞在一起,并不太了解,留作以后研究。其中比较容易理解的有,成绩优异的梅梅和伴随着象征厄运的黄蝴蝶出现的汽修厂工人马乌里肖·巴比伦的跨阶级自由恋爱,最终引发分隔两地凄惨孤独中死去的悲剧(这好像在大部分文明都是通用的)。其中比较复杂的有阿玛兰坦,先是跟和干姐姐丽贝卡抢男人皮埃特罗·特雷斯皮,然后勾引搞到手再拒绝可怜的意大利人,令其殉情自杀,之后在后悔戴黑纱守节度过余生,期间还令赫里内勒多·马尔克斯苦等,勾引侄子奥雷里亚诺·何塞,还有侄曾孙何塞·阿尔卡蒂奥,令几人郁郁而死,真是一顿操作啊。至于整个人物,我并不是百分百的理解,但依稀看到了一些自己的影子,感到有些后怕,希望不要重蹈覆辙。以下是一段文中的对阿玛兰坦的概括:

但现在她终于发现阿玛兰妲才是世上从未有过的最温柔的女人。她怀着惋惜的心情弄明白了,阿玛兰妲令皮埃特罗·克雷斯皮遭受那些不公平的折磨,并非像所有人想的那样是出于报复心理;令赫里内勒多·马尔克斯上校日夜煎熬徒劳等待,也并非像所有人想的那样是出于痛苦的怨毒。实际上,这两样行为都属于无穷的爱意与无法战胜的胆怯之间的殊死较量,最终胜出的是阿玛兰妲毫无理由的恐惧,恐惧的对象是她自己饱受折磨的心灵。

写到这里已经挺长了,所以就不报流水账把剩下的人物一一点到了,本书塑造了太多的角色,有些有相似性,也有些有特殊的象征意义,例如超脱的美人儿梅蕾黛丝,教条的费尔南达·德尔·卡皮奥,前者如莲花陷于泥沼中,而后者制造了更多的孤独。

最后再聊一聊本书的写作特色。拾人牙慧的部分就跳过了,初次读完之后,可以肯定这样的叙事方法确实是在为主题服务的,强调了轮回之感和无奈之情。全文也设置了好几条线索来帮助阅读,比如说吉普赛人梅尔基亚德斯和他的羊皮纸、重复使用的名字、长命百岁的乌尔苏拉和庇拉尔·特尔内拉。当然也有会大幅提高阅读的成本,比如开头和后文多次出现的冰块,仅仅是上校怀旧时快乐时光的一个象征。其他更加难以理解的比如说在下雨的马孔多,为什么要通过天灾来毁灭马孔多,而不是人为的事件?为什么又要写雨后倔强生存的佩特拉·科特斯和她的吃波斯地毯的骡子?为什么丽贝卡要吃土?何塞·阿尔卡蒂奥被丽贝卡杀的时候为什么血会流过城镇流回家中?为什么要让何塞·阿尔卡蒂奥死掉,而让其他人孤独地活着?

最后的最后的题外话,是关于超人角色的设置。本书有很多的角色拥有上帝视角,除了吉普赛人梅尔基亚德斯不算,何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚和乌尔苏拉·伊瓜兰都是后天得到的超人能力,是从普通人变成超人的,但是因为自身命运的束缚,并没有导致角色形象的崩塌,依然是真实饱满的,因此我觉得本书的超人角色设计是成功的。而其他作品中的一些超人角色,例如《白鹿原》中的朱先生,还有其他的一些人物,从本身的普通人变成了超人,在结局的时候有神话他们的意思,没有做到“不失其真”。(网络上也有些说法把《白鹿原》称为关中版的《百年孤独》,个人持保留意见。)同样的,还有《飘》中的韩媚兰(Melanie Hamilton),最后成为精神支柱的同时,也失去了人物的矛盾性复杂性。我觉得这也是为什么《百年孤独》具有更高的文学地位的原因之一吧。

总而言之,这部作品确实有帮助人们了解拉美的作用,但是起到的作用是十分有限的,因为拉美之于我们实在太过陌生了,就像大部分南美人分不清ラーメン和功夫,哪个是中国的,哪个是日本的,甚至还有人把panda称作中国的熊。中国在走向世界的过程中,非常重要的一步是了解他人,并让他人了解自己,只有这样才能真正的融合,我觉得我们在这一点上,相较于日韩还是做得太差了。希望有一天,和外国人聊天的时候,能轻松地解释dim sum是广东菜,mapo tofu是四川菜,而不是笼统的中国菜,就像读完《百年孤独》,人们多少能对哥伦比亚产生一些兴趣,多一些了解,而不只是“魔幻现实主义”的六个字。